Comment écrire sur la Belgique, comment représenter la Belgique sur une scène, comment faire vivre un texte fait essentiellement d’allusions dissimulées à une réalité elle-même si mouvante ? C’est le pari tenté par Jean-Marie Piemme et Paul Pourveur qui ont écrit ensemble la pièce les B@lges. Le gant est ensuite relevé par les compagnies Dito’Dito et Transquinquennal qui forment ensemble le collectif bilingue D’DT.

Entretien avec Jean-Marie Piemme et Paul Pourveur.

Au café Le Cirio le 16 octobre 2002.

Propos recueillis par Cecile Michel et Isabelle Dumont.

Théâtre National : Quelle fut exactement la genèse du projet Les B@lges ?

Jean-Marie Piemme : L’initiative émane de Philippe Sireuil, alors directeur du Théâtre Varia, qui nous a proposé, à Paul Pourveur et à moi-même, un projet d’écriture conjointe ayant pour thème la Belgique, qu’il mettrait en scène dans le cadre de Bruxelles 2000. Il s’agissait tout d’abord d’un feuilleton. Nous devions écrire 7 ou 8 épisodes d’une demi-heure, qui seraient présentés en rendez-vous réguliers à l’intérieur d’une soirée, dans un lieu ouvert, un chapiteau par exemple. Il y aurait eu toutes sortes d’attractions, dont une demi-heure de ce feuilleton sur la Belgique. Mais ces soirées nécessitaient une organisation et un soutien financier assez lourds et, de fil en aiguille, les sept épisodes ont été ramenés à trois, d’une heure et quart à peu près. Sur ces entrefaites, Philippe Sireuil a quitté le Varia pour le théâtre Jean Vilar à Louvain-La -Neuve. Un tel projet ne cadrait plus avec ses nouvelles fonctions, et nous l’avons abandonné d’un commun accord. Cependant, nous avons continué à écrire le texte – nous étions encore payés par le Varia – mais nous n’avions plus de metteur en scène. Les compagnies Dito’Dito et Transquinquennal ont eu vent du projet et ont demandé à lire la pièce. Ils ont eu envie de la monter, mais nous ont demandé de resserrer le texte pour pouvoir le jouer en une seule soirée, ce qui a donné lieu à une première version continue.

T. N. : C’est la première fois que vous vous pliez tous deux à cet exercice de co-écriture. Comment avez-vous procédé ?

Paul Pourveur : Nous avons d’abord beaucoup parlé. Ce qui a fait émerger un contexte, des thèmes…Au bout d’un moment, nous avions défini un canevas concernant les grandes lignes narratives et les personnages ; nous avons commencé à écrire, chacun de notre côté. Nous nous envoyions les textes et chacun réagissait en retravaillant certaines parties, en continuant des scènes…Cela s’est fait d’une façon très naturelle, sans heurts ni disputes.

J.-M. P. : Le travail s’est fait par couches successives, qui se superposaient sur une trame très basique : le vague profil des personnages, la baraque de boxe, une sorte de saga familiale…

P. P. : Certains personnages et certaines situations constituaient des références plus concrètes à un aspect de ce qu’est la Belgique pour nous.

T. N. : Au fil des différentes versions du texte, on a pourtant l’impression d’assister à un travail d’élagage référentiel. Comme si vous vous étiez appliqués à brouiller les pistes qui rendaient les allusions à la Belgique reconnaissables.

J.-M. P. : C’est vrai. D’ailleurs, quand on a cherché le titre, on a décidé de remplacer le « e » de Belges par l’@, de façon à produire quelque chose de reconnaissable, mais d’imprononçable… Comme une référence, mais impossible, faussée. De façon assez systématique, on a effectivement cherché a faire le contraire d’une pièce à clef. Nous préférions élaborer une métaphore large qui colle vaguement à un esprit des choses sans que l’on puisse reconnaître formellement des évènements ou des personnages particuliers.

T. N. : Quels étaient les thèmes qui vous étaient communs parmi ceux que vous avez brassés avant de passer à l’écriture et sur lesquels vous avez arrêté votre projet ?

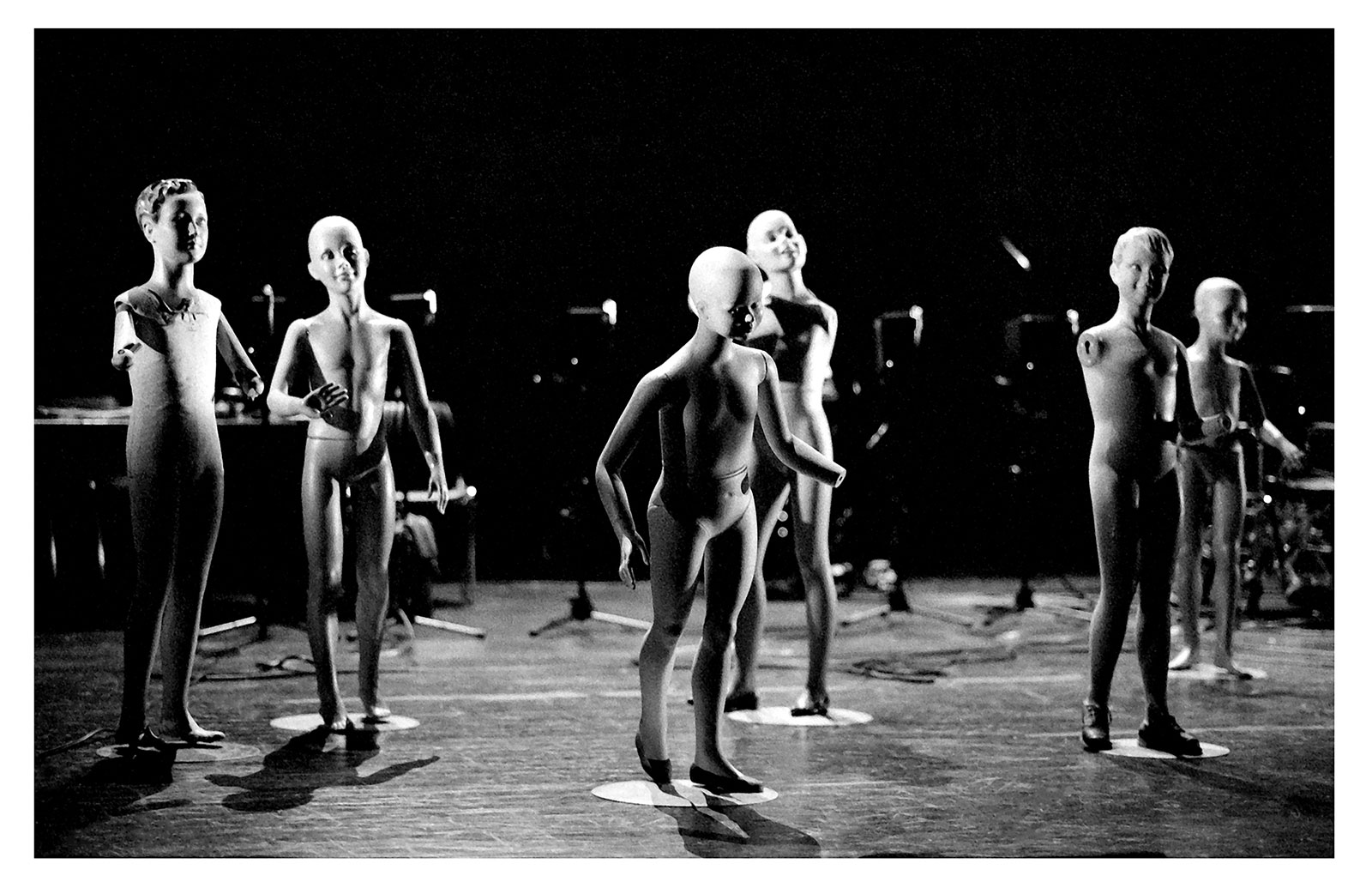

P. P. : Le thème de la disparition est très vite devenu le fil rouge. Au gré des différentes versions, c’est ce thème qui a pris le pas sur le reste, et qui nous a semblé essentiel à aborder. Il évoque bien entendu les affaires d’enfants disparus dans le pays, mais aussi une forme de disparition identitaire, voire de disparition du sens, de délitement interne qui nous semble être l’expression d’un certain malaise, d’une certaine réalité qui nous est propre. Nous avons écrit la pièce dans une période assez trouble pour la Belgique. C’était autour de 1999, après les scandales de la dioxine. Le CVP était sorti du gouvernement, une sorte d’euphorie planait, comme si après Dutroux, et tous les « dysfonctionnements », les choses ne pouvaient forcément qu’aller mieux. La marche blanche diffusait des « plus jamais ça », un vent d’utopie soufflait, un reconstruction unitaire complètement virtuelle qui renvoyait irrésistiblement à l’artifice que fut la création de la Belgique en 1830. Personnellement, je me sens plutôt bien dans cette réalité artificielle, cette non-identité. Si on est défini comme Flamand, Wallon, ça a un impact politique, mais « Belge », ça ne veut pas dire grand-chose, et ça donne une liberté…

J.-M. P. : Ce côté artificiel, je le sens aussi très fort : ce pays n’existe pas pour moi. Je n’ai aucun attachement particulier à l’État-nation « Belgique », mais bien à ce qu’elle est et aux communautés telles qu’elles sont. Des choses tiennent ensemble pour des raisons de bricolage historique, politique, mais sans aucune dynamique interne de développement, de légitimité. C’est un pays de farces et attrapes en fait : il y a toujours des surprises, c’est excellent pour la fiction ! Des choses incroyables s’y produisent souvent, ce qui entraîne le rire et une forme caractéristique d’autodérision. Vu sous l’angle de la mondialisation, il est probable que les pays qui nous entourent seront amenés à devenir comme la Belgique, à croire et hurler qu’ils sont indépendants, alors qu’ils le sont de moins en moins…

T. N. : Votre fiction pratique une sorte de piratage de la narration par de longs monologues, par un aspect schématique des personnages qui semblent en perte de densité…

J.-M. P. : Nous ne voulions pas écrire une pièce à personnages – ce que nous aurions peut-être fait si nous avions continué le projet de feuilleton. Nous n’avions pas le souci de construire des caractères au sens plein du terme, mais plutôt des figures vaguement évocatrices. Plutôt que des gens, la Belgique, pour nous, c’était le bulletin météo, la circulation, une façon de ne pas s’en faire, de ne pas voir, de composer avec les choses. On voulait faire transparaître ces sortes de lignes de conduite, et ne pas tomber dans le détail, pour éviter le folklore, la pièce à thèse, le cliché automatique. D’où notre choix de rester dans l’allusion, et non dans des affirmations fixées une fois pour toutes.

T. N. : Et le fin mot de la pièce, cet homme et cette femme face à face et tous deux « enceints », serait-ce comme une note d’espoir, l’espoir que quelque chose pourrait naître de cette aberration historique, génétique ?

J.-M. P. : Ce n’est ni optimiste ni pessimiste, c’est plutôt une ouverture vers quelque chose, une sorte d’avenir mutant sur lequel nous n’avons pas vraiment d’avis. A aucun prix nous n’avons voulu nous ériger en pythies, et dire ce que la Belgique serait dans vingt ans. La disparition successive des personnages est conduite à son terme, seuls deux d’entre eux restent, porteurs d’une forme d’avenir, mais sont-ce des monstres qui en sortiront ? Là , nous, on s’arrête !

T. N. : Si ce sont ces deux personnages – elle sans papiers, lui génétiquement hybride, et tous deux venus de l’extérieur – qui constituent une possibilité d’avenir pour la Belgique – et plus largement pour les sociétés humaines -, cela induit quand même des perspectives ouvertes au changement, au dépassement des limites et des clivages nationalistes, biologiques, culturels…

J.-M. P. : Vue sous cet angle, c’est vrai que la fin pourrait être optimiste. Il est évident que la Belgique est un pays de contraste, de croisement, de métissage et que cette dimension « multiculturelle » est une richesse.

P. P. : L’absence d’identité implique certainement la possibilité de faire davantage de choix identitaires individuels. C’est donc assez libérateur de ne pas être fixé. Mais le personnage de Jim aborde aussi la question d’un siècle où la génétique serait bien plus déterminante que des histoires de baraque de boxe. Dès lors, c’est aussi une réflexion sur la femme qui perdrait son rôle prépondérant. Donc, ce n’est peut-être pas vraiment optimiste…

T. N. : Les compagnies travaillent ce thème de la disparition dans une optique assez grave. Nous sommes alors loin de la joyeuse métaphore sur la Belgique telle que vous l’annonciez au début.

J.-M. P. : Cela vient peut-être de notre écriture. Nous avons tous deux tendance à écrire des choses graves de façon relativement légère. De cette tonalité commune vient peut-être aussi notre bonne entente dans l’écriture. Mais il n’est pas étonnant que, sous cette apparente légèreté, Dito’Dito et Transquinquennal découvrent cette gravité. Nous ne voulions pas faire une pantalonnade, un « sketch sur la Belgique ». La thématique de la disparition, d’un pays qui se délite, ce n’est effectivement pas riant, mais j’aime bien le recul de l’ironie, de la distance, que la chose qui fasse mal devienne un objet plaisant où l’humour puisse affleurer.

T. N. : Les compagnies ont pu porter un regard sur le texte, et faire leurs remarques. Dans quel sens allaient-elles ?

P. P. : Ils voulaient surtout raccourcir le texte. Cette version était encore celle de Bruxelles 2000, en trois épisodes donc, et comportait des redites, pour les besoins de compréhension des spectateurs. Beaucoup de remarques visaient aussi à clarifier des choses. Mais les deux compagnies n’ont pas vraiment le même rapport au texte. Les remarques venaient surtout de Transquinquennal… Les flamands laissent peut-être plus la place aux auteurs, il y a moins de remise en question. Le texte est sacré pour eux, il n’est pas un prétexte à la représentation. Peu de metteurs en scène se mettent entre le texte et le spectateur. S’ils le font, ils réécrivent le texte, comme le fait Jan Decorte par exemple sur des pièces de Shakespeare.

J.-M. P. : J’aime bien la démarche des troupes flamandes, en effet assez respectueuses du texte sans pour autant en être prisonnières. Pour ma pièce Toreadors, par exemple, créée par la compagnie Het Gevolg, la mise en scène d’Ignace Cornelissen a très bien respecté l’esprit du texte tout en prenant des options fortes, puissantes. Il y a, du côté flamand, une certaine façon de faire un théâtre très direct, très adressé au public, avec une désinvolture intelligente certainement préférable à un faux respect.